寨山,原名覆釜山。滨于长江南岸,位于安徽省繁昌荻港镇,离县城11公里,主峰海拔477.2米,是繁昌境内海拔最高的山。此山在无为划入芜湖之前,也一直是芜湖市域最高峰。

一

道光年间的《繁昌县志》载:“覆釜山在县北二十五里延载乡,十景‘覆釜晴岚’即此。来峡为春谷岭,一名寨山。山顶如掌面,形类覆釜,有古庙址。井泉冬夏不竭。”

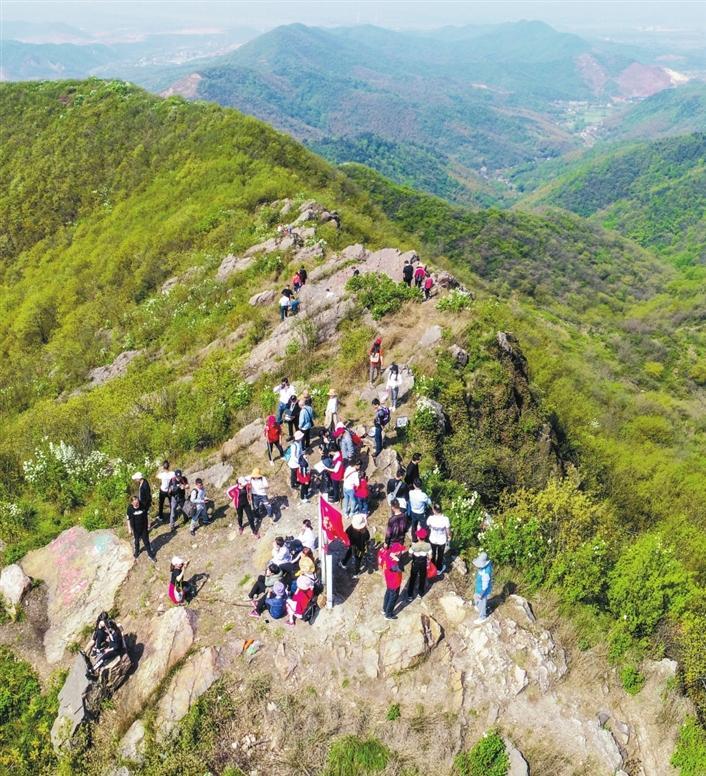

主峰四周有放牛尖、桃花尖、长垄山、蚂蚁山、大尖山、茅山尖等山峰。像一群小孩,围在大人膝下。

昔日覆釜山,山高林密,终年雾气缭绕,每当雨后晴朗天气,周围山谷里雾气蒸腾,在阳光照射下变幻成五光十色的彩虹。所以,古人称此景为 “覆釜晴岚”,是著名的繁昌古十景之一。明洪武年以后,又得名寨山。

寨山有蓝王庙遗址和覆釜井,井泉冬夏不竭。诸山秀异,由来已久。

二

寨山,是繁昌历史文化底蕴最为丰富的一座名山,不仅山高,景色优美,还有许多惊心动魄的传说故事。

寨山的地理位置十分重要,它的西面是荻港,从荻港向东有伸向江边的蚂蚁山、龙门山两座小山,两山海拔不高,但战略位置十分重要。

1949年4月18日中国人民解放军27军电报命令渡江先遣大队:20日晚首先攻占龙门山、马鞍山(蚂蚁山),接应主力部队80师渡江。经过激烈战斗,21日拂晓,先遣大队在此山间与80师238团胜利会师。

沿着山道向东前行约3千米,便来到寨山西侧的赭圻岭,这里就是赭圻古城遗址。曾经为江南的军事、政治重镇。

晋代兴宁二年(364)五月,朝廷遣侍中颜旄赴荆州,召大司马桓温入朝参政。桓温带兵从荆州(今湖北省江陵)顺流而下,帝闻讯,怕引虎入室,即派尚书车灌持诏逆江而阻。桓温见朝廷始征又止,疑惧而欲反,遂泊舟于荻港,弃舟登赭圻岭。纵目四野,见板子矶兀立西北江流之中,驻军把守,可抗上游来兵,亦可御下游之敌,高矗的覆釜山,凭险可守;赭圻岭背山面江,攻守皆宜。于是,就在此筑赭圻城而居。

桓温自筑赭圻城后,总是提心吊胆,惧怕官兵来袭。一天夜里,驻扎江边矶山士兵惊动了山鸟。顿时,群鸟惊飞噪鸣,夜深寂静,倍觉惊骇。桓军以为官兵夜袭,哄自内起,乱不成军。桓温闻讯,马不及鞍,带领将兵,慌忙逃遁。可谓风声鹤唳、草木皆兵。事后查知乃群鸟惊噪所致,实属虚惊一场。桓温忌讳,未再回城。《通鉴纪事本末·桓温废立》和《寰宇记》均有这一记载。

这里曾是南陵的古城。梁武帝萧衍在天监元年(502),以阳谷地(今繁昌、南陵、青阳等)置南陵郡,郡治设在赭圻城。开皇九年(589),废南陵郡,置南陵县,县治仍在赭圻城。直至唐长安四年(704),南陵县迁址,这里作了202年的郡、县城冶。

三

寨山东侧与放鹰尖(今放牛尖)紧紧相邻的还有一个山岭叫春谷岭,从春谷岭登寨山,行至山腰处,可见到一座巨大的山门。山门两侧,岩石如柱,名曰:寨门。寨门正中,岩缝里生有一株古海棠,犹如插在门环上一般,站在寨门前往上看,海棠花似探手可采,但绕到寨门上看,却又无法攀折。

小道路边树立一块指路标牌,上面标注“寨山登山线路图”,还配有简短的“寨山与‘蓝王扎寨’的故事”。明朝洪武年二十六年(1393),朝廷发生“蓝狱”之难,朱元璋的大将军蓝玉遭到捕杀,并要株连九族,但其子蓝春和蓝彬得以逃脱,来到繁昌覆釜山北侧的大磕山下,换姓改名为胡春、胡彬,也就是今天新港克里村胡氏的祖先。隐伏几年后兄弟二人上了覆釜山,占据山头,立寨为王,自称蓝王。他们积蓄力量屯兵万人之众,储足粮草,置备武器,分兵把守各路要隘。一路扼守板子矶,一路扼守回龙矶(今属新港),封锁长江,牵制官兵。打官船,夺皇粮,声势大振。朝廷派兵多次围剿,最后被“火羊阵”攻破了山寨,蓝王及所有兵将全被剿灭。此后,覆釜山便有了另外一个名称——寨山。

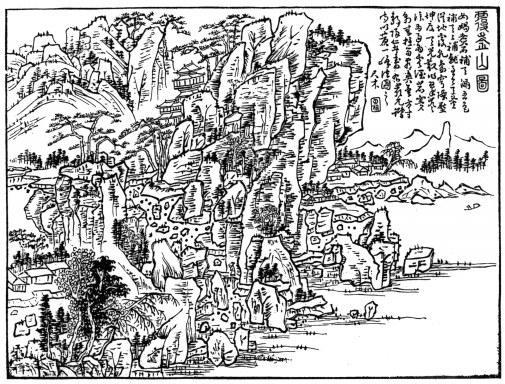

明末清初,著名画家,“姑孰画派”创始人萧云从,于南明永历三年,也就是清顺治六年(1648),应太平府推官张万选的邀请,为其选编的《太平三书》插图而绘制《太平山水图》,太平州所属当涂、芜湖、繁昌地区山水名胜绘图43幅, “繁昌卷”诗画13幅。其中《覆釜山图》画中有诗,其书法、画面与印章融合得天衣无缝,浑然天成,相得益彰。《覆釜晴岚》题诗系明代严允谐之作:

女娲煮石补天漏,

五色补天天补就。

至今天釜从地覆,

乾象穹隆压坤后。

天光散作翠岚浮,

为雨为云润岩窦。

朝来拄笏看爽气,

方寸静归仁者寿。

清康熙十二年(1673年),在编修《繁昌县志》时,将覆釜山列为繁昌十景之一,知县梁延年曾留下《覆釜晴岚》的诗句:

霭霭晴光晓渐分,

西山爽气倍氤氲。

赭圻风月今何在,

留得朝来一片云。